Il telescopio James Webb individua una possibile “stella buco nero”: un nuovo indizio su come nascono i mostri cosmici

Di ESA, Hubble - https://apod.nasa.gov/apod/ap080811.html, http://www.spacetelescope.org, Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6707568

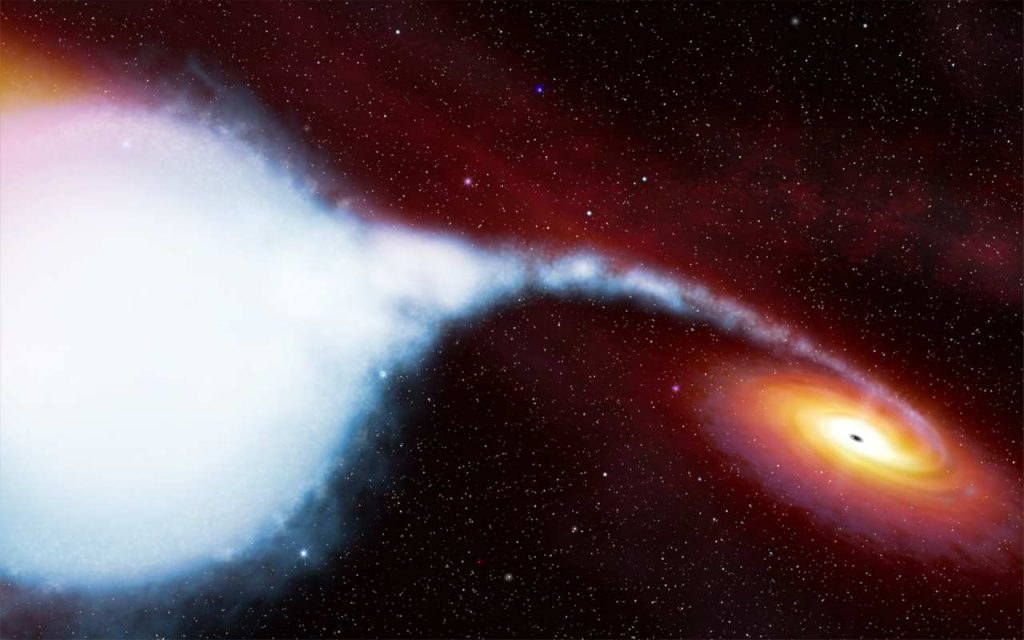

Gli astronomi hanno intercettato un oggetto dal profilo fuori dagli schemi mentre analizzavano i cosiddetti little red dots, piccole sorgenti molto luminose nell’infrarosso. Il candidato, soprannominato The Cliff, è emerso all’interno del programma RUBIES e mostra segnali che non si spiegano bene con una normale galassia o con un ammasso di stelle mature. L’ipotesi è affascinante: un ibrido in cui la luce non nasce dalla fusione nucleare tipica delle stelle, ma dall’energia liberata dalla materia che cade in un buco nero avvolto da gas densissimo.

A mettere gli scienziati sulla pista è stato un Balmer break insolitamente marcato, cioè un calo brusco della luminosità in una precisa regione dello spettro legata all’idrogeno. In una galassia classica questo segnale indica stelle più “anziane” o polvere, ma qui il salto è talmente forte da richiedere un meccanismo diverso. Alla stessa conclusione punta la presenza di una linea Hα molto allargata, chiaro indizio che il gas si muove a velocità estreme, come succede attorno a un buco nero in accrescimento. Un altro tassello chiave è la bassa metallicità inferita dai dati, cioè la scarsità di elementi pesanti: un marchio di fabbrica dei primi ambienti cosmici, subito dopo il Big Bang.

La luminosità globale, infine, risulta sproporzionata rispetto alle dimensioni stimate. Se fosse solo un grumo di stelle compatte, non basterebbe a generare tanta energia. La combinazione di un nucleo oscuro che divora gas e di una nube che ne intrappola la radiazione al punto da farla “brillare” potrebbe spiegare perché l’oggetto appare così potente pur essendo piccolo. È qui che nasce l’etichetta evocativa di “stella buco nero”: non una stella normale, non un buco nero “nudo”, ma un sistema ibrido in cui la gravità estrema domina l’emissione.

Perché è importante e cosa resta da capire

Se l’interpretazione regge, una “stella buco nero” fornisce un pezzo mancante del puzzle: come si formano in tempi rapidissimi i buchi neri supermassicci visti già poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Invece di crescere lentamente da resti stellari, questi semi di buco nero potrebbero essersi alimentati in ambienti super densi, mascherati da nubi che amplificavano l’emissione e confondevano le classificazioni tradizionali. Oggetti come The Cliff suggeriscono che la linea di confine tra stella e buco nero sia più sfumata di quanto pensassimo: in certe condizioni, la materia può organizzarsi in sistemi intermedi, brillanti ma governati dalla caduta verso il centro oscuro.

Detto questo, la scienza procede per verifiche. Serviranno osservazioni in più bande, confronti con simulazioni numeriche e misure più precise della distanza e della massa. Bisogna escludere alternative come galassie compatte con popolazioni stellari particolari o effetti di polvere estremi. Anche la statistica conta: capire quanti little red dots condividono le stesse firme spettrali dirà se siamo davanti a una rarità o alla punta dell’iceberg di una popolazione nascosta che ha accelerato la crescita dei primi buchi neri.

In ogni caso, la lezione è limpida. Il James Webb sta spingendo la frontiera dello sguardo là dove i telescopi precedenti non arrivavano, svelando oggetti che mettono alla prova i modelli. L’idea di una stella buco nero non è fantascienza ma una via concreta per riconciliare osservazioni e teoria sull’origine dei giganti cosmici. Se confermata, cambierà il modo in cui raccontiamo le prime epoche dell’Universo, mostrando che, prima delle galassie come le conosciamo, esistevano laboratori estremi dove la gravità faceva il lavoro sporco, accendendo fari potentissimi nel buio delle origini.